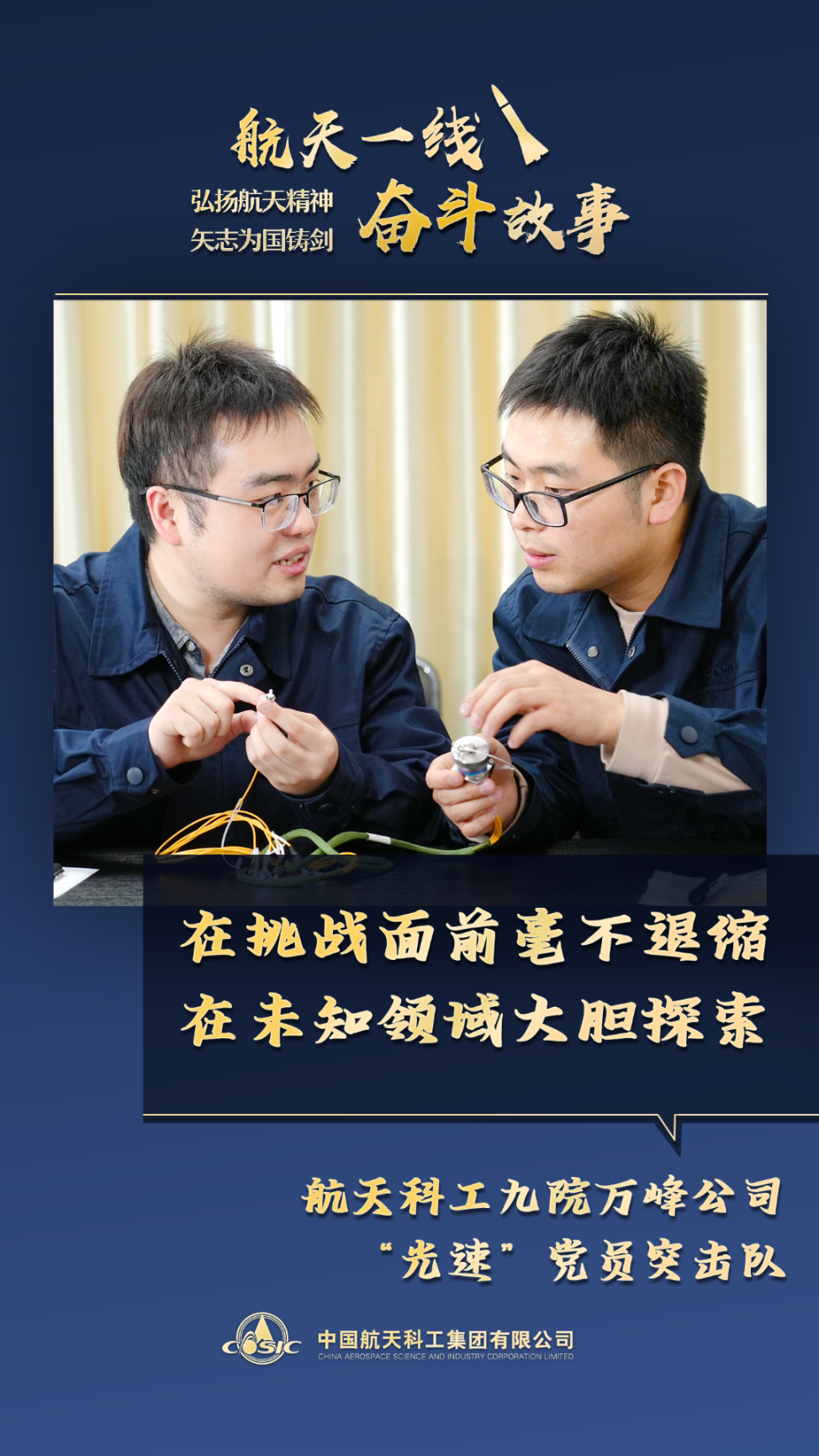

夜色濃稠,研發車間的燈光兀自亮著。“光速”黨員突擊隊的隊員們圍攏在設備前,指導工人師傅動手制作焊錫,一雙雙熬紅的眼仍舊射出犀利的光芒。

盡管已記不清這是第幾個連續奮戰的夜晚,但每個人心里都憋著一股勁兒:突破這道壁壘,就能為行業樹立起新標桿!

“要讓業內驚艷!”

“必須實現更輕、更便宜、更耐用,我們要讓業內驚艷!”項目啟動會上,面對這個既無先例可循,又無明確路線的創新課題,高工斬釘截鐵地定下目標:“一定要讓這項技術在我們手上‘出圈’”。

會議結束,高工端起水杯輕輕抿了一口,卻依舊難以平復內心的波瀾。他深知,這次技術攻關不僅是對團隊專業能力的全面檢驗,更意味著有望推動整個行業的工藝升級。“保持定力,穩扎穩打。”他特意叮囑團隊。

深秋,一場技術創新攻堅戰悄然打響。

起初隊員們滿懷信心,琢磨著以穩健策略“補短板”——在現有的業內工藝基礎上尋求漸進式改進。所有人都鉚足了干勁兒。

“文獻我去查閱,做好整理。”

“專家正在聯系,盡快安排拜訪。”

“找到兩家相關單位,這周去調研。”

……

那段時間,全體隊員都全身心投入到項目攻關中,不放過任何一個細節。

高工的幾本專業書籍,頁邊都磨毛了仍然被他捧在手里:“溫故而知新,只有將專業的理論徹底弄懂,才會抓住那一閃而過的靈感。”張工、李工、小王等人更是不甘落后,連用餐時間都在討論技術方案。

項目似乎朝著預想的方向推進。經過努力,一個個想法浮現,經過優化、組合,團隊完成了1.0版方案設計。首次試驗雖然不盡如人意,但大家早有心理準備:“創新本就不可能一蹴而就。”

繼續調整,接著嘗試。然而,隨后的多次迭代改進均未達預期,團隊士氣受挫。“這方案真的可行嗎?”有幾次,小王盯著測試數據,聲音里透著焦慮:“怎么一點進展都看不到……”

項目“卡了殼”,就像一輛陷入泥沼的車,任憑引擎如何轟鳴,車輪卻只能在原地打轉。項目進度表上的紅色預警標記越來越多,仿佛在說:留給他們完成任務的時間不多了。

“我們做到了”

“我們是不是走進了‘死胡同’?”

項目工藝技術負責人劉工在方案溝通會上的一番話,點醒了所有人:“他山之石可以攻玉,我們必須打破思維定式,在其他行業尋找靈感。”

面對技術瓶頸,團隊果斷調整攻關策略:一方面橫向拓展研究領域,將關聯行業的先進工藝納入考察范圍;另一方面縱向深挖技術細節,只要能收集到的文獻、專利和行業報告都不放過,進行專門系統性分析。

在這段高強度的學習期,創新思維的火花不斷迸發,大家腦海里時不時冒出各種天馬行空的想法。

張工凌晨的記錄:“能不能像折紙一樣……”

技術員小王的涂鴉:畫著蜘蛛網狀的焊接路徑,標注“仿生學方案”……

高工回憶:“那段時間,大家經常一起頭腦風暴,每每到夜里,靈感的碰撞就像夜空中的星星一樣閃爍。”

一天晚上,項目工藝技術負責人劉工在查閱資料時,一篇關于高鐵車廂制造的調研報告引起了他的注意。

“這個工藝技術巧妙,值得我們學習!”這個發現讓他興奮不已。但很快,現實給他澆了一盆冷水:高鐵的工藝從未在業內類似產品上應用過。簡單的“拿來主義”行不通,必須適新應變。

確定方向后,團隊迅速投入攻關。從材料特性等入手,反復試驗、分析、改進,歷經無數日夜,終于突破技術瓶頸。當首套新工藝產品通過試驗時,大家看著測試數據上那一條條完美的曲線,聲音微微發顫:“我們做到了!”

眼下,這項創新工藝已成為萬峰公司的“金鑰匙”,廣泛應用在多個產品上。這場靜悄悄的技術創新攻堅,不僅為公司帶來了顯著的經濟效益,還為全行業樹立了新的標桿。

“創新的道路從來不會一帆風順,不能猶豫,更不能怕摔跟頭,躲著走繞著走解決不了問題。”如今,回想起大家夜以繼日地全力攻堅的場面,高工依然感慨不已。

一線手記:

“光速”黨員突擊隊的創新征程,最打動我的不是最終的技術成果,而是那些深夜里依然閃亮的燈光。當城市沉睡時,技術人員仍在思索;當遇到挫折時,他們沉著應對尋找靈感。“光速”的名字或許不在速度,而在于他們追逐創新的執著與專注——就像光一樣,既能在漫長的研發周期中保持恒久的定力,又能在靈感迸發時實現突破性的躍遷。(文/李媛媛 陳誠 劉雙群 攝/劉雙群 海報/張彤 杜宜桓)